Diese schwierigen Wandergriffe waren aber in Wirklichkeit die einfachen Griffe! Die schweren Griffe waren die Barrégriffe. Und die kamen noch! Dazu musste man den ganzen linken Zeigefinger flach in einem bestimmten Teil des Gitarrenhalses über alle (!) Saiten legen und diese hinunter drücken. Den Akkord griff man dann mit den restlichen drei Fingern, wobei der von mir oft vernachlässigte kleine (und schwächste!) Finger zwangsläufig eingesetzt werden musste und hier nun die Schmerzen und die (viel zu lange dauernde) Hornhautbildung wieder begann. Die Barrégriffe läuteten also die nächste Phase des Gitarrenspiels ein. Jetzt konnte man über den ganzen Hals der Gitarre Akkorde greifen und spielen.

Trotz allem – ich will hier die Wandergriffe auf gar keinen Fall verteufeln! Bei Wandergriffen ist der Klang der langen Saiten da und der

ist etwas ganz Besonderes!

Spielt man z.B. His Latest Flame von Elvis in G-Dur, ist der Sound vom Wandergriff G zum Wandergriff E-moll unerreicht schön (natürlich nur,

wenn man eine Gitarre hat, die von Hause aus einen schönen Klang hat!).

Obwohl man mit der Barré-Technik alle Akkorde auf dem ganzen Griffbrett des Halses verteilt spielen kann, haben sie unten gespielt mit langen

Saiten und einzelnen sogar offenen (ungedrückten) Saiten einen ganz speziellen Charakter.

Die Barré-Technik fing zwangsläufig mit der C-Dur-Kadenz an – höchstwahrscheinlich nicht nur für mich. Irgendwie scheinen viele der bekanntesten Lieder in C-Dur geschrieben worden zu sein. Deshalb musste man schnellstmöglich zum F-Dur-Akkord kommen, weil er zur C-Dur-Kadenz gehört. Aber der war der schwierigste Barré-Akkord, weil er ganz unten am Sattel des Gitarrenhalses zu spielen war. Man musste den linken Arm am weitesten ausstrecken und deshalb auch die akkordgreifende, linke Hand am weitesten im Winkel zum Unterarm abknicken, was anatomisch ungewohnt war und zunächst schmerzte (es sei denn, man spielte die Schummelversion des F-Dur-Akkords, bei der man nicht den ganzen Zeigefinger einsetzte, sondern nur mit dem letzten Zeigefingerglied oben die H- und die E-Saite herunterdrückte, was ich in den ersten Jahren meistens machte).

Aber wenn man den F-Dur Barrégriff beherrschte, hatte man eine weitere Hürde überwunden. Bei den zahlreichen späteren Anwendungen dieses Akkordes z. B. in bestimmten Chuck Berry-Stücken musste man schon ziemlich lange Finger haben und eine gut trainierte linke Hand insgesamt! Klar, man konnte den F-Dur-Akkord jederzeit im achten Bund spielen – was viele auch machten (vor allem die mit den Wurstfingern!), aber soundmäßig war es nicht dasselbe! Ich hatte auch mal einen Siebensaiter mit einer noch tieferen Saite unter der tiefen E-Saite. Damit konnte ich annähernd den tiefen Chuck Berry – Boogie reproduzieren, auch wenn ich ihn in mittlerer Lage spielte. Aber das wäre ja unfair gewesen!

Aber ich greife vor!

Chuck Berry war noch gar nicht erschienen – zumindest nicht auf meiner Weltbühne.

Was spielten wir denn damals und woran übten wir unsere Gitarrentechnik? Es waren natürlich durchweg Stücke, die wir im Radio hörten oder die zufällig einer auf Schallplatte hatte. Immer Stücke mit Gesang. Instrumentals kannten wir anfangs noch nicht. Also Songs wie Michael, Row the Boat Ashore – ein altes Sklavenlied – in der Version der Highway Men oder Tom Dooley vom Kingston Trio. Oder Skiffle-Stücke von Lonnie Donegan, bei denen man mit einem Plektrum in der Rechten schön einfach schrammeln konnte (sowas hatte der Typ da seinerzeit im Zeltlager auf Sylt wahrscheinlich gespielt). Ein Plektrum ist ein dreieckiges Plastikteil verschiedener Härte, das den Fingernagel-Anschlag in stärkerer Art ersetzt.

Apropos rechte Hand – die Schlaghand. Die habe ich ja bisher vernachlässigt in meinen Beschreibungen. Mit der rechten Hand spielte man entweder Finger-Picking mit allen Fingern (wie Chet Atkins z.B.) oder mit einem Plektrum Einzeltöne oder Akkorde und als Begleitung dann mit einem bestimmten „Schlag“ als Rhythmus („Kannste schon den Rumba-Schlag?“). (Zur rechten Hand schreibe ich später bestimmt noch mehr!) Ansonsten hörten wir noch viel Country-Music (Hillbilly hieß das damals) von Johnny Cash, Johnny Horton, Marty Robbins usw.

Gitarrespielen hieß damals nachspielen!

Wir suchten uns also für unsere Ohren wohlklingende Stücke aus dem Radio heraus und versuchten, die dazugehörenden Akkorde und Töne

herauszuhören. Noten konnten wir ja nicht und es gab auch zunächst keine schriftlichen Unterlagen, aus denen wir die Akkorde hätten

entnehmen können. Also war wieder mal das Gehör gefragt!

Und der Austausch untereinander.

Irgendeiner hatte immer wieder mal irgendeine fragliche Passage gelöst und konnte sie vorspielen.

Wir waren alle Autodidakten. Unsere Kreativität wurde ständig gefordert, aber reichte nicht für eigene Kompositionen – das wäre zu früh

gewesen.

Wer ein Stück am originalgetreuesten auf der Gitarre nachspielen konnte, war in dem Moment der bessere Gitarrist von uns. (Nach diesem

Prinzip im übertragenen Sinn verfahren ja heutzutage immer noch viele der sogenannten Mucker- und Tribute-Bands).

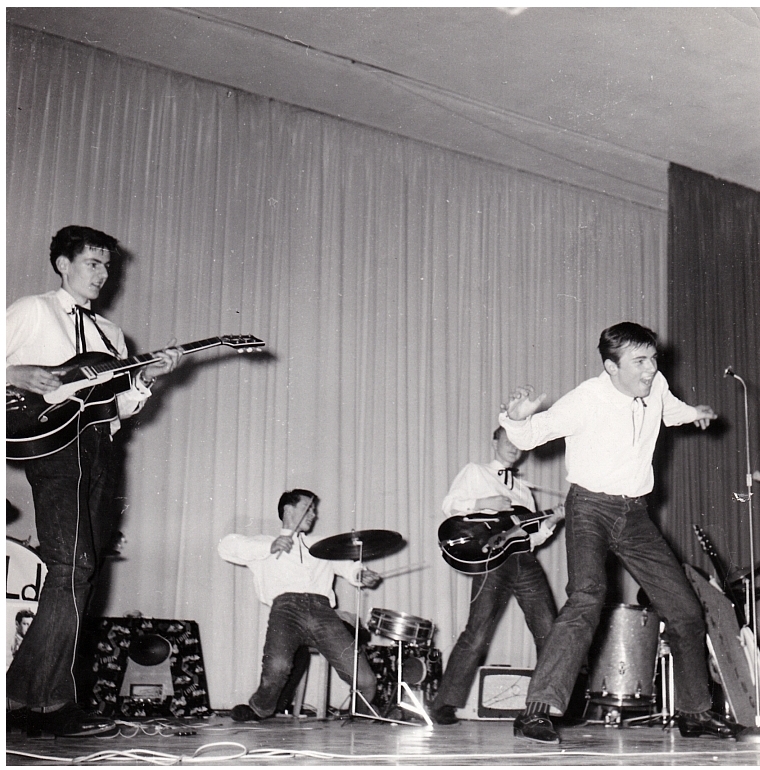

Auf dem Hintergrund dieses Trends entwickelte sich parallel die Musikinstrumente – speziell die Gitarren.

Wieso gerade die Gitarre?

Ich denke, es liegt daran, dass das Gitarrespielen leichter zu erlernen ist als z.B. das Geigespielen o.ä., da das Griffbrett eine

grafische Aufteilung zeigt, die man sich leicht logisch erschließen kann. Die Töne sind sicher zwischen den Bünden (Metallstäbe auf

dem Griffbrett) gegen ungenaues Greifen gesichert. Dann ist die Gitarre „bequem“ vor dem Bauch zu spielen und kann durch ihr Korpusvolumen

raumfüllende Akkorde laut klingen lassen. Die Gitarre ist also vermutlich seit je her ein Instrument für „das Volk“.

Um sie aber bei allen anderen mitspielenden Instrumenten wie Klavier, Schlagzeug und Bass nicht in den Hintergrund zu verbannen, musste

sie irgendwie verstärkt werden. Es wurden Tonabnehmer entwickelt, sog. Pickups, die dicht unter den Saiten angebracht wurden, mit kleinen,

die Saiten von unten fast berührenden Elektromagneten. Sie verwandelten die Schwingungen der Töne der jeweiligen Saite in elektrische

Signale, die mittels eines Kabels über einen Verstärker und einen Lautsprecher ins Publikum übertragen wurden.

Ziel ist (so glaube und hoffe ich!), dass irgendwann der Originalklang der Gitarre unverändert – nur lauter – wiedergegeben werden kann.

Ich denke, so ganz hat man das nach nunmehr über 70 Jahren noch nicht geschafft. Aber diese Pickup-Entwicklung schuf ihre ganz eigenen

Sounds, die zwar nicht mehr so ganz den ursprünglichen Gitarrensoundcharakter hatten, aber dafür ganz eigene, sehr interessante und auf

andere Art schöne Töne konstruieren konnten.

Bei uns in Deutschland wurden die Tonabnehmer auf den Korpus (meistens noch mit gewölbter Decke, also sog. Arch Top) geschraubt und das,

was da rauskam, klang wie Jazzgitarre.